今日のChicora学園(8/24)理科実験4回目

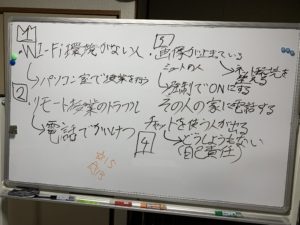

緊急事態宣言が出ますね。

桑名市の小中学校は、9月1、2日は分散登校で3〜12日はリモート等による家庭などでの学びになるそうですね。

みんなはリモート授業について「制服上だけでOKなんじゃない?」とか「先生が後ろ向いとる瞬間にお菓子食べれるんじゃない?」とかいろいろ言っていました。

でもリモートが楽しみかどうかは微妙な感じでした。

私は実質夏休みが12日まで伸びたようなもんじゃないかな?と思いますが。

みんなはもうリモート授業で普通に学校がある気でいるようですが、後1週間の短期間で学校がリモート授業の準備を整えられるかは微妙かと思います。

今までにリモート授業をやった経験があればできるでしょうけど、今回が初めてですからね。

いきなり6限みっちりリモート授業は難しいんじゃないかと思います。(できたらそれは学校がすごいです。)

代わりに9月1、2日に宿題をどっさりもらってくるんじゃないかな?と思います。

理科実験

今日4回目の理科実験をしました。

本当は夏休みの間に3回の予定でしたが、もう一回やってほしいという声があったので、4回目することにしました。

今回のお題は「モノの凍り方」です。

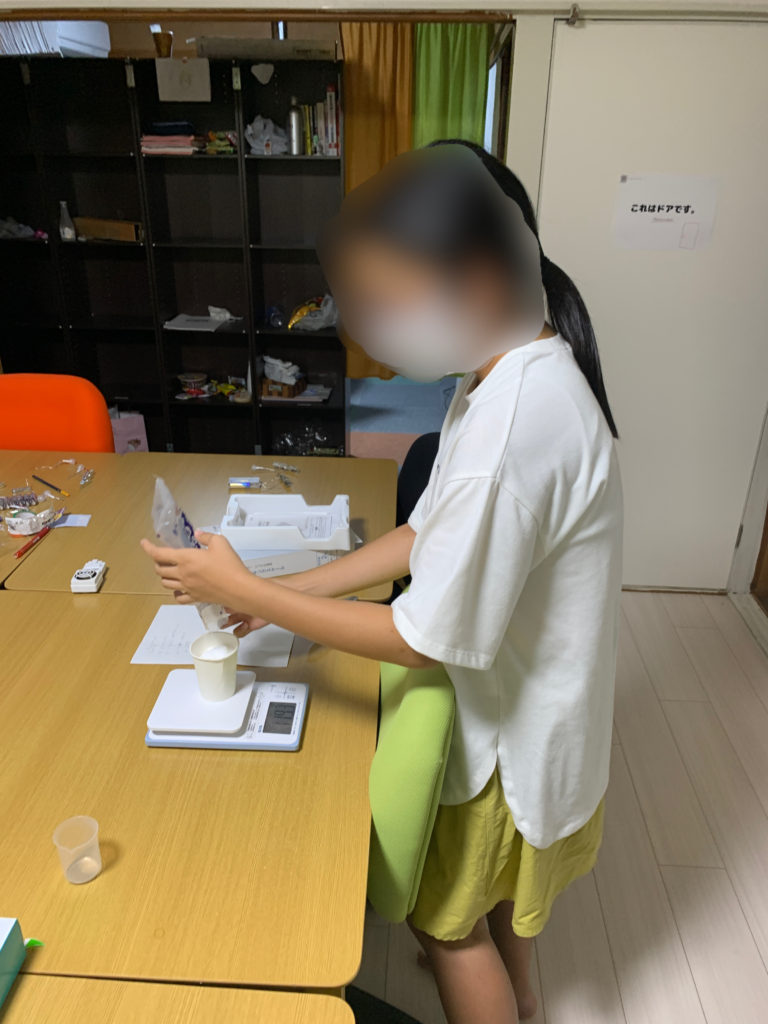

まずは仕込みとしていろんな濃度の食塩水を作ります。

塩の重さを計って

5%、10%、15%、20%の食塩水を作ります。

そしてそれを冷凍庫に入れて、一晩置きます。

(ここまで昨日の話)

で、今日

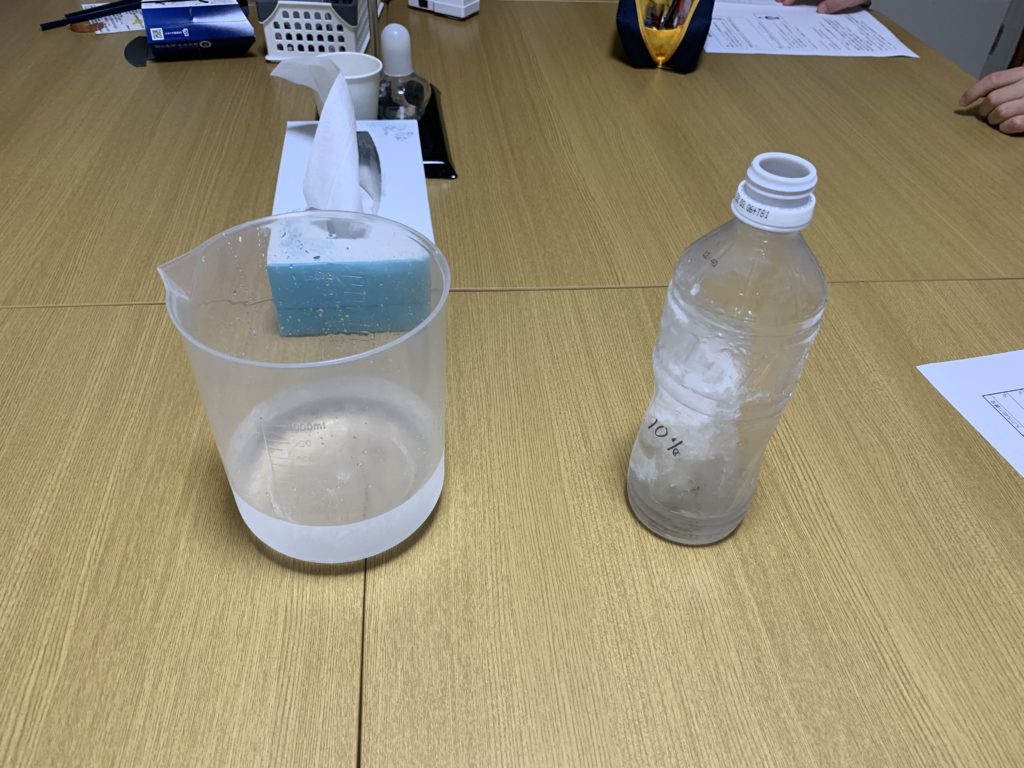

これを冷凍庫から出します。

すると、5%は凍っていて、10%は半分氷、半分液体、15%、20%は全く凍っていない状態でした。

(写真撮っておけばよかった…)

凍っていない液体の温度を測ると−9℃でした。

これはよくある凝固点降下の実験です。(「夏休み 自由研究」とか調べると上の方に出てくるような定番の実験です。)

でも今日の実験はそこがメインではありません。

メインは半分凍って、半分液体のままの10%の食塩水です。

それがなぜ半分だけ凍るのかを考えていきます。

凍った部分と、凍らなかった部分の違いを調べるために、その二つを分ます。

ビーカーに液体の部分だけ入れて、氷はペットボトルに残ったままです。

で、ビーカーの液体の濃度を調べます。

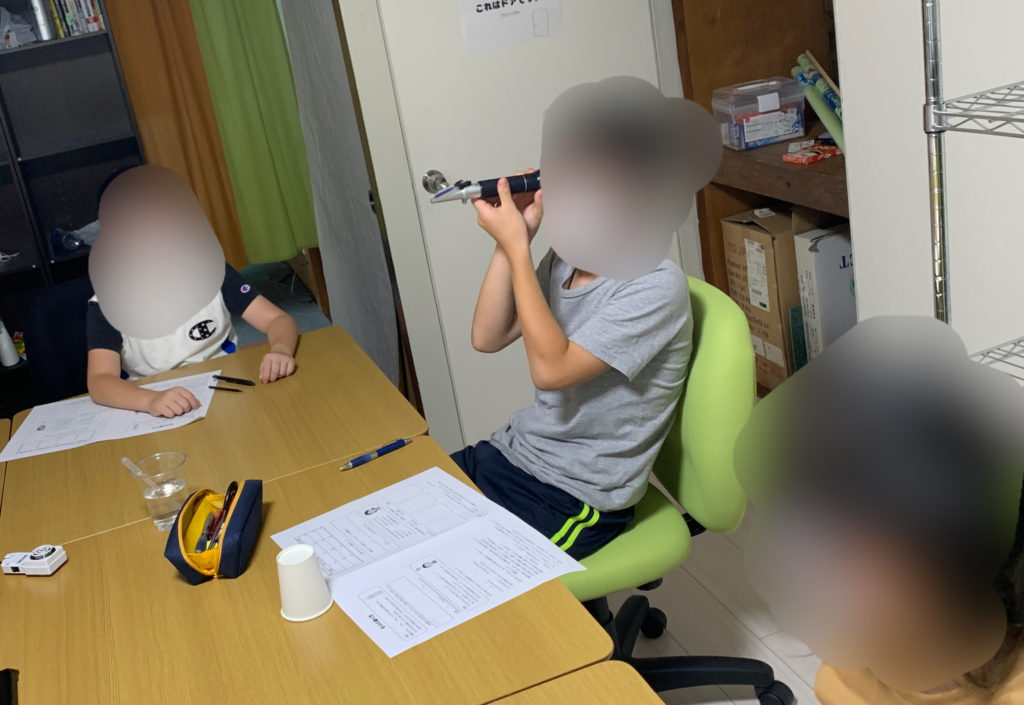

教室にあった塩分濃度を測る機械で、濃度を調べます。(水槽の塩分濃度を測る機械です。コレ↓)

それで調べると、氷になっていない液体の部分の濃度は13%ほどです。(元は10%なのに)

そして、氷の部分を溶かして濃度を測ります。

氷の内側の濃度を測ると6%ほどでした。

つまり元々均一に10%で混ざっていたのに、氷部分は濃度が低く、液体のところは濃度が高くなっています。

なぜそうなるかというと、水の部分から先に凍って、凍る時にじゃまになる塩は外側に追い出されていきます。だから液体の部分の濃度がどんどん上がっていきます。

溶けているときは水と塩は仲良くしているように見えますが、いざ凍るときになると水は水同士で凍ろうとして、塩を追いやります。水からすれば塩が邪魔しに来ている感じです。そういう攻防があるので濃度に差が出てくるわけです。

この塩が水が凍るのをじゃまするというのが、凝固点降下の原理です。凍るのをじゃまされているので、0℃で凍れず、どんどん温度が下がっていきます。

ちなみにこの逆のいろんな氷を溶かす時はどうなるかも実験しました。

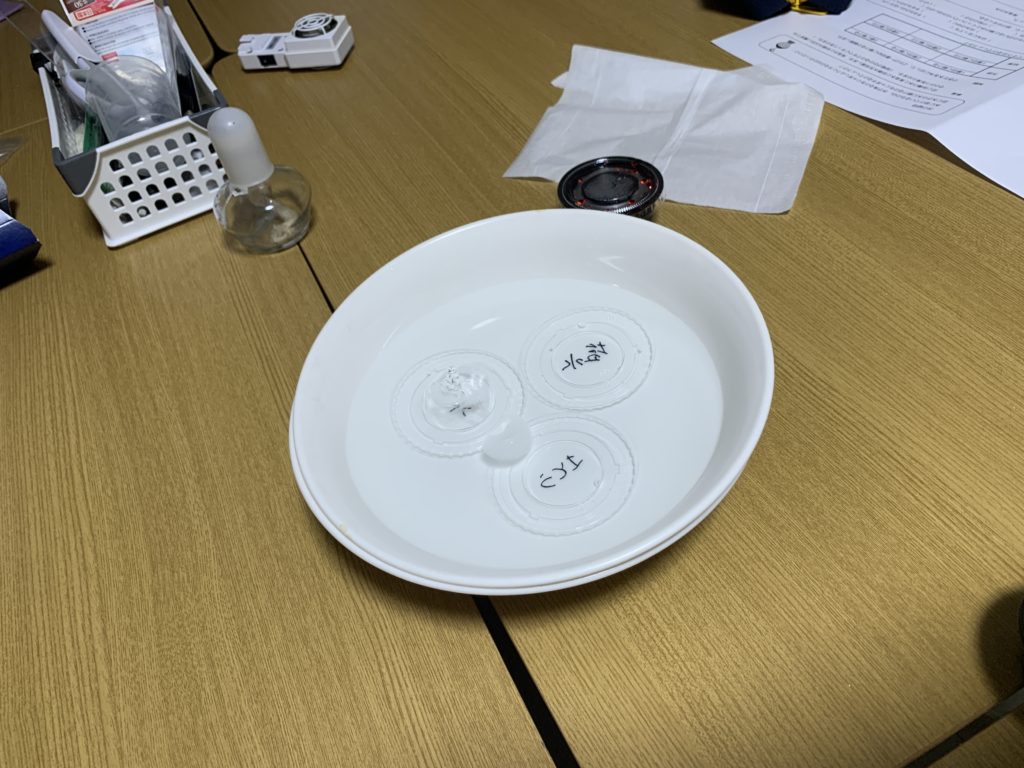

水だけの氷、食塩水の氷、砂糖水の氷を準備します。(全部体積は同じ、食塩水と砂糖水の濃度も同じ)

それをお湯で溶かします。

氷をお皿に出して、お湯を入れて融かします。

お湯に入れて最後のほう

食塩水はすでに溶けていて、砂糖水がだいぶ小さくなって、水だけの氷はまだちょっと残っています。

この写真からも分かるように、食塩水→砂糖水→水だけの氷の順番で溶けます。

これも氷の中にじゃまにするものが入っているかどうかです。

氷というのは、水の粒同士がつながって氷になっています。

でも塩や砂糖などが入っていると、水の粒同士の間に割り込んでくっつくのをじゃましています。

だからそこから水同士のつながりが崩れていき、氷が溶けていきます。

食塩水のほうが砂糖水より早く融けるのは、食塩水の方が粒が小さく、粒の量が多いからです。

だから塩のほうが水同士がくっつくのをよく邪魔します。

という感じで、凝固点降下の原理を小学生にも分かるように実験をしたつもりです。

でも時間が押していたので結構駆け足になってしまったので、みんなにうまく伝わったかどうかはわかりません。

でも、「水に何か溶けてると凍るのをじゃまする」というのを覚えておいてもらえればいいなと思います。